안동시의 지질

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

안동시의 지질은 선캄브리아기 변성암류, 중생대 화강암, 경상 누층군, 그리고 다양한 단층들로 구성된다. 안동 단층은 영남 지괴와 경상 분지를 구분하는 주요 단층이며, 태곡 단층, 중평 단층, 길안 단층, 용점산 단층 등 소규모 단층들도 존재한다. 안동시에서는 동화광상과 같은 광산이 개발되기도 했다.

안동시는 선캄브리아기 영남 지괴와 중생대 경상 분지의 경계 지역에 위치한다.[1][2] 대략 낙동강-반변천을 잇는 선, 더 정확히는 안동 단층을 기준으로 북쪽에는 영남 지괴에 속하는 선캄브리아기 및 시대 미상의 변성암류와 이를 관입한 중생대 화강암이 분포하며, 남쪽에는 중생대 경상 누층군이 분포한다.[1][2]

안동시는 선캄브리아기 영남 지괴와 중생대 경상 분지의 경계 지역에 위치한다. 이 때문에 시 내에서는 대략 낙동강-반변천을 잇는 선, 더 정확히는 안동 단층을 기준으로 북쪽에는 영남 지괴의 변성암류와 이를 관입한 중생대 화강암이 분포하고, 남쪽에는 중생대의 경상 누층군이 분포한다.[1][2]

2. 선캄브리아기·시대 미상

따라서 안동시에 분포하는 선캄브리아기 및 시대 미상의 변성암류는 모두 영남 지괴의 일부로, 안동 단층 북부 지역에 국한되어 나타난다. 이 시기의 주요 암석으로는 화강암질 편마암, 호상 편마암, 결정질 석회암, 각섬암 등이 있으며, 이들은 하위 문단에서 더 자세히 설명한다.

2. 1. 화강암질 편마암

'''편상 화강암질 편마암'''(선캄브리아기)은 수하동과 남후면 개곡리 경계 지역, 수상동 남부, 정상동과 정하동 남부 산악 지역, 남선면 현내리와 구미리, 석동동과 임하면 노산리와의 경계 지역 그리고 와룡면 산야리 소재 와룡산(해발 461m)을 지나 라소리의 옥수봉(337.9m)까지 이어져 분포하며, 임동면 수곡리 등에도 일부 존재한다.[3][1] 이 암석은 석영, 미사장석, 정장석 및 흑운모로 주로 구성되어 있고, 소량의 견운모, 인회석, 저어콘 및 녹니석을 포함하고 있다. 이 암석은 상위의 경상 누층군에 의해 부정합으로 덮여 있다.[1]

2. 2. 호상 편마암

'''호상 편마암'''(banded gneiss|bgneng)은 안동시 풍산읍 수리 하지산(267.3 m) 주변, 풍산읍 만운리 북동쪽 계곡, 서후면 대두서리 곡저 일부 지역, 그리고 서후면 성곡리와 태장리 북서부 지역에서 북후면 옹천리까지 이어져 분포한다. 이 외에도 중생대 화강암 안에 포획되어 남아있는 암체가 일부 존재한다. 이 암석은 조립질 암석으로, 주요 구성 광물은 석영, 정장석, 미사장석, 사장석, 흑운모이다. 그 외에 소량의 투휘석, 각섬석, 인회석, 저어콘, 견운모, 백운모, 녹니석, 자철석 등이 관찰된다. 이 암석 편리의 주향은 북동 40°이며, 경사는 북서 30~50°이다.[1]

2. 3. 결정질 석회암

결정질 석회암(PCEIs)은 안동시 동부 반변천 양쪽 강변의 길안면 대곡리와 임곡면 박곡리, 그리고 송천동 일부 지역에 분포한다. 이 석회암은 편상 화강암질 편마암과 밀접한 관계를 가지며 발달하고, 반변천 양쪽 강변에서는 두께가 200m에 달한다.[1]

2. 4. 각섬암

각섬암은 풍산읍 안교리와 풍천면 하회리의 극히 일부 지역에 분포한다. 이 암석에는 대체로 엽리가 잘 발달되어 있으나 곳에 따라서는 간혹 호상 구조도 관찰된다. 풍산 부근의 각섬암은 대체로 북동 80~90°의 주향과 북서 70~80°의 경사를 보인다. 본 암석은 풍산 부근에서는 흑운모 화강암 및 우백질 화강암에 의해 관입을 받고 있으며 하회리에서는 중생대 흑운모 화강암에 의해 관입을 받았고 경상 누층군 하산동층에 의해 부정합으로 덮여 있다.[1]

3. 중생대 화강암·관입암

안동시 전체에서 가장 넓은 면적을 차지하는 암석은 중생대 쥐라기에 형성된 화강암이다. 이 화강암류는 과거 지질조사에서 흑운모 화강암, 안동 화강암 등으로 분류되었으며[1], 안동 단층 북부와 동북부 일대에 걸쳐 광범위하게 분포한다.[1] (상세 내용은 하위 문단 참고)

3. 1. 안동 화강암

안동시 전체에서 가장 넓은 면적을 차지하는 것은 중생대 쥐라기의 화강암으로, 안동 지질도폭(1988)과 중평동 지질도폭(1970)에서는 흑운모 화강암과 안동 화강암으로 명명되었다.[1] 이 화강암은 안동 단층 북부의 경상북도청신도시에서 풍산읍을 거쳐 안동시내, 서후면, 북후면에 이르는 지역의 시대 미상 변성암류를 관입하고 있으며, 와룡면과 임하면 북동부, 임동면 서부에도 대규모로 분포한다.[1]

안동 화강암은 안동시와 영주시 일부 지역에 걸쳐 분포하며, 그 면적은 535km2 이상인 저반(底盤)형 암체이다. 대보 화강암의 일부로 분류되며, 선캄브리아기 변성암을 관입하고 경상 누층군에 의해 덮여 있다. 암석의 종류는 흑운모 화강암, 화강섬록암을 비롯하여 반려암, 석영섬록암까지 다양하며, 입도 또한 극조립질에서 세립질까지 다양하다.[4]

황상구(2000) 및 황상구 외(2002)는 안동 지역의 화강암체를 안동저반으로 명명하고, 이를 여러 심성암체로 세분하였다. 기존 지질도폭의 암석 분류 명칭을 수정하기도 했는데, 예를 들어 중평동 지질도폭의 조립질화강암은 극조립질 흑운모 화강암으로, 예안 지질도폭의 각섬석화강암은 각섬석-흑운모 석영섬록암으로, 섬록암은 각섬석 반려암으로 수정하고 이 반려암을 안동저반의 최후기 관입암체로 보았다.[4] 황상구 외(2002)는 안동저반을 다음과 같이 5개의 주요 심성암체와 별도의 예안 심성암체로 구분하였다.[4]

황상구 외(1999, 2002)는 칼륨-아르곤 연대 측정 결과를 바탕으로 영주 화강암과 안동 화강암 저반을 구성하는 각 심성암체들의 관입 순서를 결정하였다. 이를 통해 각 심성암체들이 일정한 시간 간격을 두고 여러 단계에 걸쳐 순차적으로 관입(다상정치, Multiphase emplacement)하고 냉각되어 현재의 저반을 형성했다고 보았다.[1]

윤리나 외(2014)의 연구에 따르면, 안동 화강암의 주요 구성 암석인 흑운모 화강섬록암의 절대연령은 181.9±1.1 Ma (백만 년 전), 극조립질 흑운모 화강암은 186.5±3.1 Ma으로 측정되었다.[5] 안동 지질도폭에서 흑운모 화강암(Jbgr)으로 분류된 암석의 화학 성분은 다음과 같다.[1]

3. 2. 우백질 화강암

우백질 화강암(優白質花崗巖, Jlgr)은 풍산읍 상리리에서 죽전리, 서후면 재품리까지 북동-남서 방향으로 분포하는 화강암이다.[1] 이 암석은 시대 미상의 호상 편마암(bgn, 선캄브리아기일 가능성이 높음)을 관입하였고, 이후 후경상계 흑운모 화강암의 관입을 받은 것으로 보인다.[1][1] 따라서, 우백질 화강암은 흑운모 화강암보다 더 오래된 암석이다.3. 3. 반려암

안동시 풍천면 광덕리 지역에는 국내에서 드물게 초염기성 암체가 발달해 있다. 이 암체는 1963년부터 석면, 사문석, 활석으로 개발되었고, 일부 광구는 현재까지도 이들 광종으로 등록되어 있다.[1]이 암체는 안동 및 예천 지질도폭(1988)에서 반려암으로 처음 기재되었으나, 이후 연구를 통해 감람석 반려암과 휘석암 외에도 다양한 초염기성암이 산출되는 것이 밝혀져 현재는 안동 초염기성암 복합체(Andong ultramafic complexeng)라고 불린다.[1][6][7] 구조적인 측면에서 Whattam 등(2011)은 이 암체가 상부 섭입대(supra-subduction zoneeng) 환경에서 생성된 마그마에서 기원했다고 해석하였다.[6][7]

이 복합체는 역단층인 광덕 단층의 상반에 위치하며, 남쪽으로는 경상 누층군과 단층으로 접한다.[1] 복합체는 길이 3.5km, 폭 1.2km 규모로 광덕 단층을 따라 동북동 방향으로 길게 분포하며, 안동 단층과 광덕 단층 사이에 위치하여 지구조 운동과 관련이 있음을 시사한다.[1] 복합체 내에는 소규모 단층과 절리면을 따라 단층마찰면이 나타나, 암체가 단층 운동을 겪었음을 지시한다.[1]

암체의 주 구성 광물은 감람석이며, 부수적으로 휘석암과 반려암을 포함한다. 또한 이 지역에는 다양한 유형의 석면 광물이 산출된다.[1] 초염기성암체에서 사문암화가 심한 부분을 대상으로 현재 신립과 풍산 두 곳에서 사문암 채광 작업이 진행되고 있다. 정기영 등(2012)은 초염기성암 복합체 내에서 함금운모 사방휘석암을 발견하였는데, 이 암석은 두께 1m~1.5m의 층상으로 산출되며 단사휘석, 금운모, 사장석과 크롬 스피넬, 펜틀란다이트, 인회석, 저어콘 등이 포함된다.[8]

4. 중생대 경상 누층군

중생대 퇴적층인 경상 누층군은 안동 단층 이남 지역에만 분포하며, 그 대부분이 경상 누층군 하양층군에 해당한다. 안동시에는 진주층, 일직층, 후평동층, 점곡층, 동화치층, 가송동층, 청량산층이 분포한다.

4. 1. 진주층

경상 누층군의 신동층군에 속하는 진주층(Ksj)은 안동시 서쪽 끝 풍천면 신성리와 금계리 지역에 소규모로 분포한다. 주요 구성 암석은 함력(含礫)알코스사암, 사암, 녹회색 이암, 암회색 내지 회색 실트스톤 및 이회암이다. 풍천면 금계리에서는 지층의 주향이 동-서 방향이며, 경사는 북쪽으로 약 15° 기울어져 있다. 하지만 하회리 남서쪽이자 안동 단층과 만나는 병산리 부근에서는, 하회 단층을 따라 나타나는 진주층의 주향이 북동 50°, 경사가 북서 80°에 달하는 곳도 있는데, 이는 단층의 영향으로 추정된다. 진주층은 그 위에 놓인 하양층군의 일직층(Khil)과 정합 관계를 이룬다. 이 지층은 남쪽의 진주시 부근에서부터 이어져 온 것이나, 안동 단층에 의해 잘려 더 이상 북쪽으로 연장되지는 않는다.[1]4. 2. 일직층/백자동층

일직층(Khil)은 이름처럼 일직면 지역의 대부분을 차지하며, 북서쪽으로는 풍천면 하회리까지 분포한다. 층리는 서북서-동남동 방향으로 발달하며, 경사는 일직면 부근에서 북동 10°, 풍천면 인금리 등지에서는 북서 10~15° 정도이다. 또한 북쪽의 안동 단층과 거의 평행한 축을 가지는 향사 습곡 구조를 보인다. 주로 자색(赭色) 실트암과 이암으로 구성되어 있다.[1][1]백자동층(Knil)은 길안면 백자리 일대에 분포한다. 1970년대에는 의성도폭(1977)의 일직층과 동일한 층으로 여겨졌으나, 천지도폭(1978)에서는 일직층 대신 백자동층이라는 명칭을 사용했다. 다만 한국지질자원연구원에서 제공하는 5만 지질도에는 일직층(Knil)으로 표기되어 있다. 역암, 사암, 셰일 등으로 구성되며, 두께는 약 700m이다.[1][9]

4. 3. 후평동층

후평동층(Knhu)은 의성군 단촌면에서 시작하여, 안동 단층 바로 남쪽 남선면 외하리, 원림리에서 단층을 따라 서북서 방향으로 남후면 무릉리를 지나 단호리와 하아리까지 이어진다. 지층의 주향은 남후면에서 동-서 내지 북서 50~60°이다. 경사는 남후면에서 북동 20° 정도이나 안동 단층 가까이 일직층과 접하는 곳에서는 북동 50°까지도 올라간다. 본 지층의 최하부는 잡색(雜色)역암이며 일직층과 경계를 이루기도 한다. 지층은 자색 내지 암녹회색 실트스톤과 세립에서 조립에 이르는 담갈색 알코스사질암 및 역암, 사암 등이 호층(互層)을 이루고 있다. 지층의 두께는 300m~400m 정도로 측정된다.[1]천지 지질도폭(1978)에서는 더 세분화되어 길안면 지역에 분포하는 후평동층은 구계동층원(Khgg)으로 불린다. 이 층은 청송군 안덕면에서 넘어와 길안면 묵계리에서 천지리, 현하리 또는 임하면 고곡리까지 이어져 분포한다. 두께는 100m~650m이다.[1]

4. 4. 점곡층

점곡층(Khjg)은 의성군 점곡면에서 이어져 안동시 임하면 남서부의 추목리와 고곡리, 그리고 길안면 북서부의 현하리 등지에 분포한다. 이 지층은 구계동층원(Khgg)을 정합으로 덮고 있으며, 두께는 약 950m이다.[1]4. 5. 동화치층

동화치층은 안동시 동부에서 경상 누층군의 가장 아래층을 이루고 있다. 임동면 대부분과 예안면 남동부에 활 모양으로, 그리고 임하면 신덕리에서 남선면 구미리까지 띠 모양으로 분포한다. 구성 암석에 따라 알코스질사암층(Kds)과 적색이암층(Kdn)으로 나뉜다.[1]

알코스질사암층(Kds)동화치층의 아래 부분에 해당하며, 안동시 동부 지역 경상 누층군의 가장 밑바닥을 이룬다. 주로 회백색 알코스질사암으로 구성되어 있으며, 적색 이암과 사암이 서로 겹쳐진 형태로 끼어 있다. 두께 2m~3m 정도의 검은색 셰일 층이 중간중간 나타나지만 길게 이어지지는 않는다. 끼어 있는 적색 이암은 위로 갈수록 점차 두꺼워져서 위쪽 지층인 동화치층 적색이암층으로 자연스럽게 이어진다. 검은색 셰일은 안동시 도산면 태자리와 봉화군 재산면 인금마을 부근에 부분적으로 발달한다. 태자리에서는 상태가 좋지 않은 식물 화석과 약 10cm 폭의 석탄층이 5~6겹 끼어 있는 것이 발견되는데, 이는 낙동층 아래 부분에 여러 겹의 검은색 셰일 및 석탄층이 끼어 있는 것과 비교될 수 있다. 안동시 도산면 태자리와 원천리에서 측정한 이 지층의 두께는 각각 150m와 130m이며, 봉화군 재산면에서는 이보다 더 두껍게 발달한다.[10] 중평동 지질도폭(1970)에 따르면, 동화치층은 선캄브리아기의 편마암류와 중생대 화강암류 위에 부정합으로 쌓여 있으며, 부정합 경계면을 따라 편마암과 화강암 자갈이 많은 역암층이 발달한다. 주로 알코스질사암으로 이루어져 있는데, 이 암석은 풍화되면 흰색을 띠고 자색 이암을 포함하고 있어 구별하기 쉽다. 자색 이암은 위로 갈수록 많아져 동화치층 위쪽의 적색이암층으로 점차 변해간다. 하지만 예안 지질도폭에서 보고된 검은색 셰일은 중평동 지역에서는 발견되지 않았다.[1]

적색이암층(Kdn)알코스질사암층(Kds) 위에 순서대로 쌓인 지층이다. 대부분 자색 이암과 사암으로 구성되어 있으며, 그 외에 소량의 담회색 알코스질사암, 역암, 담회색 응회암질 사암, 녹회색 이회암 등이 끼어 있다. 이 층에 끼어 있는 알코스질사암은 중평동 도폭 북부(예안면)에서는 드물지만 남쪽으로 갈수록 많아져서 아래쪽 알코스질사암층과의 경계를 구분하기 어렵게 만든다. 지역에 따라 두께가 조금씩 다르지만 일반적으로 400m 정도이다.[1]

안동시 임동면 위리 산 74-4에 위치한 위리 백악기 석화목산지는 동화치층 적색이암층이 분포하는 곳으로, 붉은색 사암과 이암이 번갈아 나타난다. 응회암질 사암이 지층면을 따라 드러난 경사면에는 줄기, 가지, 뿌리 등의 규화목이 흩어져 있다. 이 지역에서는 구과식물의 일종인 ''Araucaria''(남양삼나무) 화석이 보고된 바 있다.[11]

임하호 주변의 국도 제34호선 및 지방도 제935호선 도로변과, 지방도 제918호선이 지나는 고치현 정상 부근에는 아래 사진처럼 동화치층의 노두가 드러나 있다.

4. 6. 가송동층

가송동층은 안동시 도산면 가송리에서 유래된 지층으로, 하부의 동화치층을 정합적으로 덮는다.[1][1] 가송동층은 주로 녹색 계열의 색을 띠어 하부의 적색 동화치층과 색상으로 쉽게 구별된다.[1] 이 지층은 임동면 북동부와 예안면 남동부에 주로 분포한다.[1]중평동도폭(1970)과 예안 지질도폭(1963)에 따르면, 가송동층은 주로 녹회색의 이회암으로 구성되며, 응회질사암, 회색 사암, 녹회색 역암, 자색 이암, 암회색 셰일, 석회질 암석 등이 함께 나타나거나 협재된다. 예안 지질도폭에서는 지층 하부에 두께 4~5m 정도의 담회색 내지 녹회색 역암층이 발달하며, 이 역암층의 바닥면이 하부 동화치층과의 경계가 된다고 보고하였다. 이 역암의 자갈(역)은 주로 회색 규암, 사암, 암회색 사암, 셰일 등으로 이루어져 있으며, 직경은 15~20 mm 정도이다. 지층 중부에 협재된 역암층은 도산면 태자리의 여울미마을과 봉화군 명호면 관창리의 구리전마을 부근에서 나타나 북쪽으로 가면서 두꺼워져, 재산면 현동리에서는 20~30cm의 두께를 가진다. 지층의 두께는 약 350~450m이다.[1] 중평동도폭에서는 지층 내에 층리 외에는 뚜렷한 퇴적 구조가 잘 관찰되지 않아, 비교적 깊은 물 환경에서 퇴적된 것으로 추정하였다.[1]

가송동층은 예안면 인계리에서 시작하여 도산면 단천리 동부, 가송리, 태자리 동부를 지나 봉화군 명호면 관창리와 고계리까지 청량산 주변을 따라 분포하며, 재산면 현동리 서부를 지나 남면리에서 태곡 단층에 의해 끊어진다.[1]

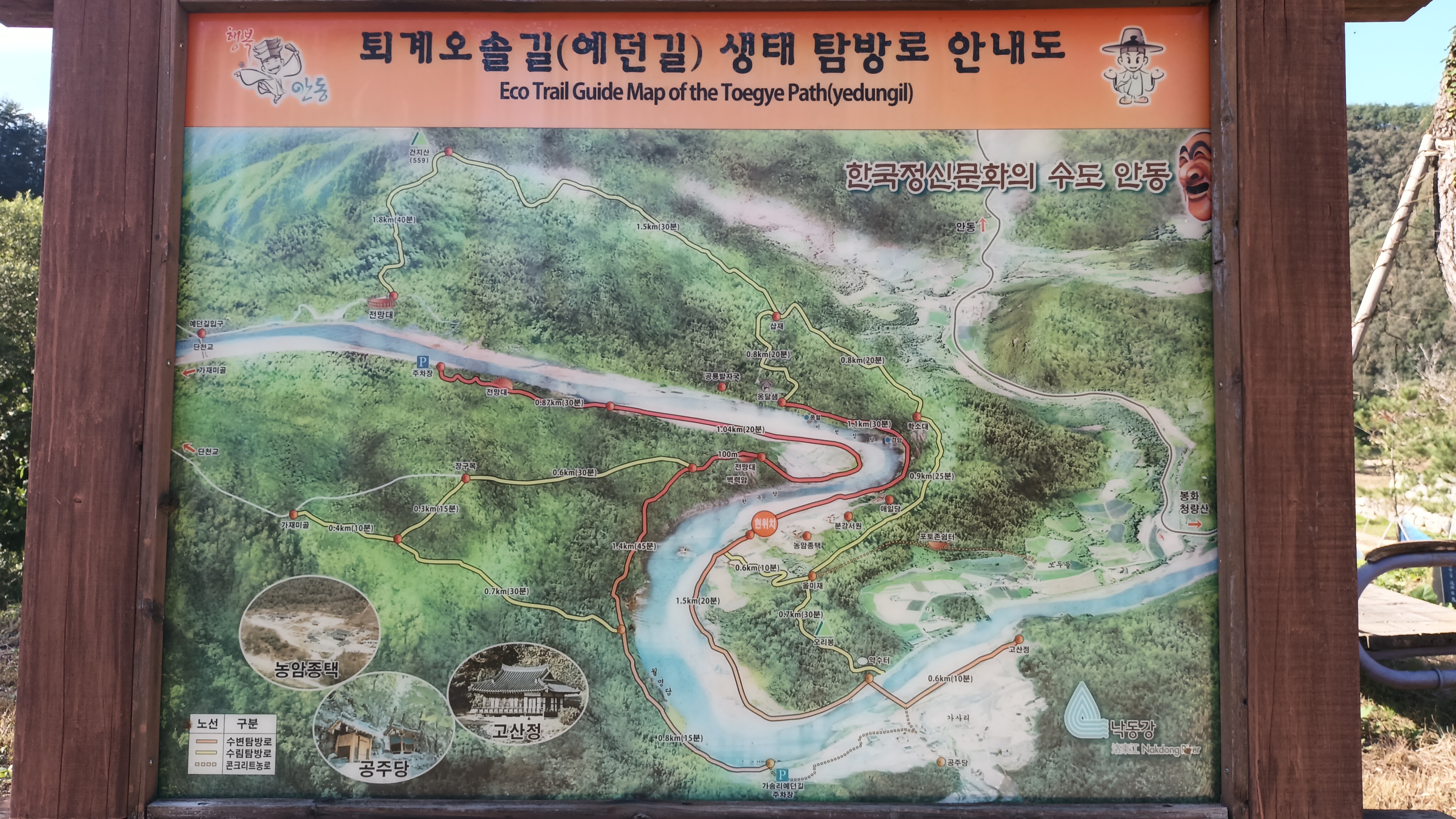

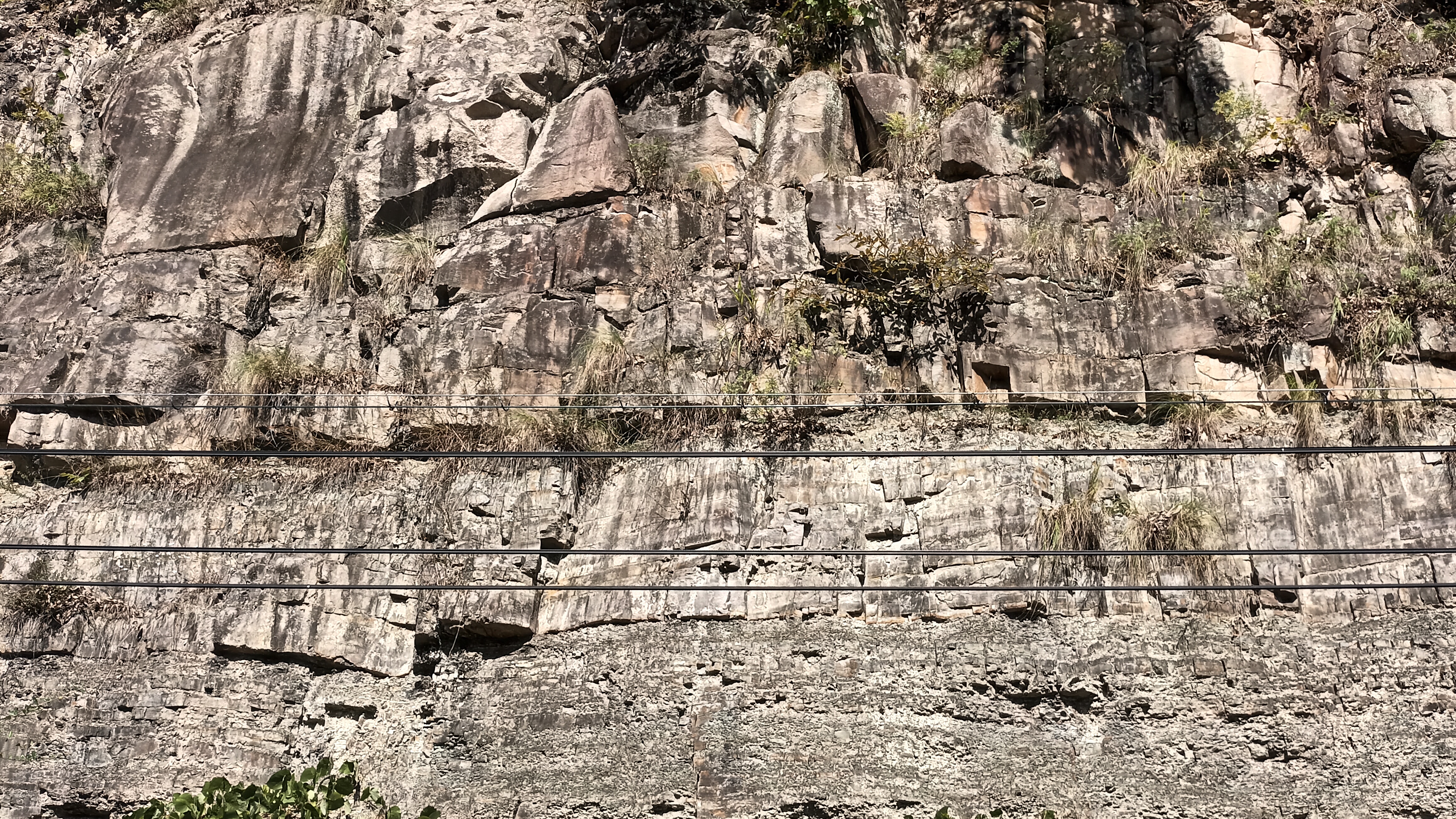

가송동층의 표식지인 안동시 도산면 가송리 산 90-1 일대(농암종택 부근)에는 퇴계이황을 기리는 생태 탐방로인 퇴계 오솔길(녀던길)이 있으며, 이곳과 낙동강 변을 따라 가송동층의 노두가 잘 드러나 있다. 이 노두에서는 하천 환경에서 쌓인 것으로 보이는 중립 내지 세립사암층과 회색 내지 녹회색의 셰일질 이암층이 반복적으로 나타난다. 사암층 내에는 평행한 층리(판상 층리)나 기울어진 층리(사엽층리)가 발달하며, 셰일질 이암층에서는 땅이 마르면서 갈라진 흔적(건열)과 무척추동물의 생흔 화석이 관찰된다.[1]

또한 안동시 예안면과 임동면을 잇는 지방도 제935호선 도로변의 절개된 비탈면에서도 가송동층의 노두를 관찰할 수 있다.

'''안동시 도산면 가송리와 봉화군 일대 낙동강변에 드러난 가송동층'''

'''지방도 제935호선 도로변의 가송동층 노두'''

4. 7. 청량산층

청량산층은 청량산 일대에 분포하는 역암 지층이다. 중평동 지질도폭(1970)에서 '''청량산층군'''으로 처음 명명되었으며, 이 층군은 역암으로 구성된 하부의 청량산층과 주로 화산암류로 이루어진 상부의 오십봉층으로 구분된다.[1]중평동 지질도폭(1970)에서의 설명[1]

- '''청량산층''': 임동면 태곡리 남부에 일부 분포하며, 뚜렷한 원형 역암과 함께 사암, 이암, 이회암이 얇은 층으로 끼어 있다. 역암을 구성하는 자갈(역, 礫)은 편마암, 화강암, 회색 사암, 적갈색 이암 등이다.

- '''오십봉층''': 도폭 북동부, 도계동층 아래쪽인 안동시 예안면 구룡리와 임동면 대곡리 상부 계곡 지역에 북서-남동 방향으로 발달한다. 주로 안산암 및 현무암질 용암류로 구성되며, 용암류 사이에는 여러 겹의 자색(赭色, 붉은빛을 띤 황갈색) 사암, 이암, 역암이 번갈아 나타난다. 임동면 대곡리에서는 최대 13매의 안산암 용암류가 관찰되었으나, 예안도폭과의 경계 부근(임동면 태곡리 일대)에서는 1매에 불과했다. 이는 최소 13회 이상의 용암 분출이 있었음을 시사한다. 용암류 각 층의 두께는 15m 내외의 두꺼운 것부터 1m 내외의 얇은 것까지 다양하며, 용암류의 매수 또한 가까운 거리에서도 큰 차이를 보인다. 예를 들어, 분포 중심지인 금수천, 대곡리, 두름산을 잇는 약 4km2 범위 내에서 금수천 골짜기에는 13매의 용암류가 있었지만, 대곡리 골짜기에서는 3매로 줄었다가 두름산 부근에서는 6~7매가 확인되었다. 이는 이 지역이 용암류의 가장자리(연변부)에 해당하여 용암이 도달한 거리가 달랐기 때문으로 해석된다.

예안 지질도폭(1963)에서의 설명[1]

- 중평동 도폭과 마찬가지로 '''청량산층군'''으로 명명하고, 하부의 청량산층과 상부의 오십봉층으로 구분했다.

- '''청량산층''': 도폭 내 최고봉인 청량산을 비롯하여 낙동강 상류 동쪽 지역의 험준한 지형을 형성한다. 대체로 원형 역암이 우세하며, 이회암, 사암, 이암, 석회암 등의 얇은 층이 함께 나타난다. 역암의 자갈은 담회색 및 회색 규암, 결정질 편암, 회색 석회암, 각섬석화강암, 편마암, 적갈색 이암, 회색 사암 등이며, 드물게 안산암류도 포함한다. 자갈의 직경은 보통 5cm에서 10cm 정도이다. 지층의 두께는 약 650m에서 700m에 달하지만, 봉화군 재산면 일부 지역에서는 불규칙하게 발달하는데, 이는 퇴적 당시 바닥면(기저면)이 부분적으로 침식되었기 때문으로 보인다.

- '''오십봉층''': 태곡 단층을 기준으로 서쪽의 청량산 일대와 동쪽의 재산면 남면리 일대에 나뉘어 분포한다. 안산암질 용암류 사이에 여러 겹의 원형 역암, 적갈색 사암, 이암이 끼어 있는 형태로 구성되어 있다. 오십봉층 하부에는 전반적으로 비교적 두꺼운 안산암류가 발달한다. 청량산 남부에서는 화산암류 속에 뚜렷하게 구분되는 퇴적암층 3매가 확인되었는데, 아래에서부터 각각 두께 25m~30m, 10m, 10m이며, 서로 5m~15m 간격으로 떨어져 있다. 가장 위쪽의 화산암류 내에도 얇은 원형 역암, 사암, 이암의 호층(互層, 서로 다른 암석이 번갈아 쌓인 층)이 존재하지만 불규칙하다. 안산암은 풍화되면 암갈색을 띤다. 역암의 자갈은 직경 3cm~5cm 크기의 화강암, 규암, 사암, 편암, 변성퇴적암 및 화성암류 등이다. 오십봉층의 두께는 행화동(杏花洞) 부근에서 약 250m로 측정되었다.

안동시 예안면 인계리, 지방도 제933호선 도로변(북위 36도 40분 38.0초, 동경 128도 54분 28.0초, 지번: 예안면 인계리 819)에는 청량산층의 노두(암석이 지표면에 드러난 부분)가 있다.

5. 안동시의 단층

안동시에는 영남 지괴와 경상 분지를 구분하는 대규모 단층인 안동 단층이 지나가며, 이 외에도 태곡 단층, 중평 단층, 길안 단층, 용점산 단층 등 소규모 단층이 다수 발달한다.[1]

5. 1. 안동 단층

'''안동 단층'''은 상주시에서 안동시 길안면을 거쳐 청송군으로 연결되는 동북동-동서-서남서 방향의 단층으로, 총 길이는 70km 이상에 달하는 대규모 역단층이다. 이 단층은 주로 선캄브리아기 기반암으로 이루어진 영남 지괴와 중생대 암석으로 이루어진 경상 분지의 경계를 이루는 중요한 지질 구조선이다.[12][13] 과거 여러 지질 조사[1][1][14]를 통해 북동 방향으로 약 40°에서 60° 정도로 기울어진 역단층이며, 선캄브리아기 기반암이 중생대 경상 누층군 위로 올라탄 충상단층의 형태를 보이는 것으로 알려졌다.안동 단층이 지나가는 주요 경로는 다음과 같다.[1]

- (서쪽: 상주시, 예천군 지보면) → 풍천면 신성리 → 광덕리 → 갈전리(풍천면 면소재지) → 하회리 → 풍산읍 마애리 → 남후면 단호리 → 풍산읍 계평리 → 남후면 무릉리 → 남선면 외하리 → 현내리 → 신석리 → 임하면 신덕리 → 길안면 용계리 → 구수리 → 배방리 → (동쪽: 청송군 파천면)

안동 단층은 여러 개의 분절(segment)로 나뉘는데, 서쪽에서 동쪽으로 묵하 분절, 지보 분절, 풍산 분절, 안동 분절, 임하 분절 순서로 배열된다. 각 분절은 다른 단층들에 의해 나뉜다. 묵하 분절과 지보 분절은 지보 단층, 지보 분절과 풍산 분절은 매봉 단층, 안동 분절과 임하 분절은 길안 단층에 의해 각각 분리된다.

특히 풍산 분절 남쪽, 풍천면 광덕리 일대에는 광덕 단층과 하회 단층 등 여러 단층이 밀집되어 있다.[1][1]

- '''광덕 단층'''은 안동 단층 남쪽에 위치하며, 풍천면 광덕리를 중심으로 서북서-북동 방향으로 활처럼 휘어진 모양을 보인다. 이 단층은 경상 누층군 신동층군의 진주층과 중생대 백악기에 형성된 반려암(Kga) 사이의 경계를 형성한다.

- '''하회 단층'''은 광덕 단층의 동쪽 연장선 상에 있으며, 하회마을이 위치한 풍천면 하회리를 중심으로 북동 30° 방향으로 발달해 있다.[1]

5. 2. 태곡 단층

'''태곡 단층'''은 예안면 미질리에서 정산리, 신남리를 거쳐 봉화군 재산면 지역으로 연장되는 대규모의 북북동-남남서 주향의 수직 단층이다. 주향은 대략 북동 10°, 경사는 거의 수직이며, 4km의 수평 변위와 400m 내외의 수직 낙차를 갖는다. 5만 지질도 상에 나온 단층의 연장은 32km에 달한다.[1]단층이 통과하는 주요 지역은 다음과 같다.[1]

: (와룡면 절강리) - 예안면 미질리 - 기사리 - 정산리 (예안면 면소재지) - '''태곡리''' - 삼계리 - 신남리 - 봉화군 재산면 남면리 - 현동리 (재산면 면소재지) - 갈산리

5. 3. 중평 단층

'''중평 단층'''은 임동면 중평리를 중심으로 발달한 단층이다. 주향은 북서 20°이며 서쪽으로 75° 기울어진 역단층에 해당한다. 중평동 부근의 편마암 중에서는 단층 점토가 발달하는 것이 관찰된다. 지질도 상에서 확인되는 단층의 연장은 8km이다.[1]5. 4. 길안 단층

'''길안 단층'''은 길안면 일대에서 북서 주향으로 발달하는 단층이다.[15]5. 5. 용점산 단층

안동댐 부근에 위치한 단층으로, 5만 지질도에는 표시되어 있지 않다.[1] 이 단층은 북동 45° 방향의 주향을 가지며 편마암(안동댐 부근의 편상 화강암질 편마암)을 단절시킨다. 안동댐 건설을 위한 기초 암반 조사 시추 과정에서 상당량의 파쇄된 코어가 채취되었고, 편마암의 발달이 끊어진 점, 그리고 하천의 이상굴곡 등이 이 단층의 존재를 뒷받침한다.[1] 용점산은 안동댐 바로 위에 자리한 산이다.[16]5. 6. 2009년 안동 지진

'''2009년 안동 지진'''은 2009년 5월 2일 안동시 서남서쪽 2km 지역에서 발생한 규모 4.0의 지진이다. 안동 단층은 진앙지에서 남서로 5km 거리[1]에 있으며, 안동 단층이 북북동으로 경사하는 역단층이라는 점, 해당 지역이 경상 분지와 영남 지괴와의 지체구조 경계 지역이라는 점 등을 고려하면 안동 단층의 단층면에서 지진이 발생했을 가능성도 있다. 진앙은 정확히 북위 36.5562°, 동경 128.7122°이며, 진원 깊이는 10km, 단층 면해 분석 결과 역단층 성분을 포함한 주향이동단층 특성을 보이고 주응력 방향은 동북동-서남서 방향(북동 70°방향)이다.[17]6. 안동시의 광산과 지하자원

안동시에는 다양한 광물 자원이 분포하며, 대표적인 광상으로는 동화광상 등이 있다.

6. 1. 동화광상

동화광상은 안동시 길안면 백자리에 위치하며, 경상 누층군의 셰일 및 사암을 모암으로 하는 맥상 광상이다. 광상 주변에는 백악기 화강암이 분포한다. 이곳에서 산출되는 광물로는 황철석, 자철석, 섬아연석, 황동석, 반동석, 방연석, 휘동석 등이 있다.[18]참조

[1]

웹인용

5만 지질도

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

[2]

웹인용

安東圖幅 地質報告書 (안동도폭 지질보고서)

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1988

[3]

웹인용

中平洞 地質圖幅說明書 (중평동 지질도폭설명서)

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1970

[4]

저널

Lithofacies and multiphase emplacement in the Andong batholith (안동저반의 암상과 다상 정치)

https://www.dbpia.co[...]

2002-03

[5]

저널

영주화강암과 안동화강암의 SHRIMP U-Pb 저어콘 연대와 그 의미 (SHRIMP U-Pb Zircon Ages of the Yeongju and Andong Granites, Korea and their Implications)

https://scienceon.ki[...]

2014

[6]

저널

Magmatic peridotites and pyroxenites, Andong Ultramafic Complex, Korea: Geochemical evidence for supra-subduction zone formation and extensive melt–rock interaction

https://www.scienced[...]

2011

[7]

저널

안동 초염기성암 복합체 내 페리도타이트의 암석지화학과 석면 산출 특성 (Petrochemistry of the Peridotites within an Andong Ultramafic Complex and Characteristics of Asbestos Occurrences)

https://scienceon.ki[...]

2019

[8]

저널

안동 초염기성암 복합체의 함금운모 사방휘석암 (Phlogopite-Bearing Orthopyroxenite in Andong Ultramafic Complex)

https://scienceon.ki[...]

2012

[9]

웹인용

泉旨 地質圖幅說明書 (천지 지질도폭설명서)

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1978

[10]

웹인용

예안 지질도폭

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1963

[11]

서적

경북권 지질유산 발굴 및 가치평가

대한지질학회

2017-11

[12]

저널

안동시 풍천면 안동단층계 주변의 지질구조 (Geological Structure around Andong Fault System, Pungcheon-myeon, Andong, Korea)

https://www.dbpia.co[...]

2008-06

[13]

저널

Movement history of the Andong Fault System: Geometric and tectonic approaches

https://www.proquest[...]

2002

[14]

저널

Seismicity of the Korean Peninsula: 5. Seismicity of the Ryeongnam Massif (한반도의 지진활동 : 5. 영남육괴의 지질활동)

https://www.dbpia.co[...]

1989-12

[15]

웹인용

경상분지 의성지괴 길안면지역에서 청송화강암의 단열 발달사 및 운동성에 대한 기하학적 해석

https://scienceon.ki[...]

암석학회지

2006

[16]

웹인용

국토정보플랫폼 국토정보맵

http://map.ngii.go.k[...]

국토지리정보원

[17]

웹인용

2009년 5월 2일 ML 4.0 안동 지진의 지진원 상수

https://www.dbpia.co[...]

대한지질학회

2009-10

[18]

웹인용

北部 慶尙盆地의 火成活動과 多金屬 鑛化作用에 關한 地化學 및 地質年代學的 硏究 (Geochronology and geochemistry of the igneous activity and polymetallic mineralization in the northern Gyeongsang basin, Korea)

https://www.riss.kr/[...]

충남대학교 대학원

1997

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com